【1】介護認定業務のデジタル化がもたらす変化

―人手不足の中でもサービスを止めない仕組みづくり―

■ 高齢化が進む中で問われる「行政の対応力」

全国的に要介護認定者は年々増加しています。

一方で、行政職員の数は限られ、迅速かつ正確な認定業務をどう維持するかが課題です。

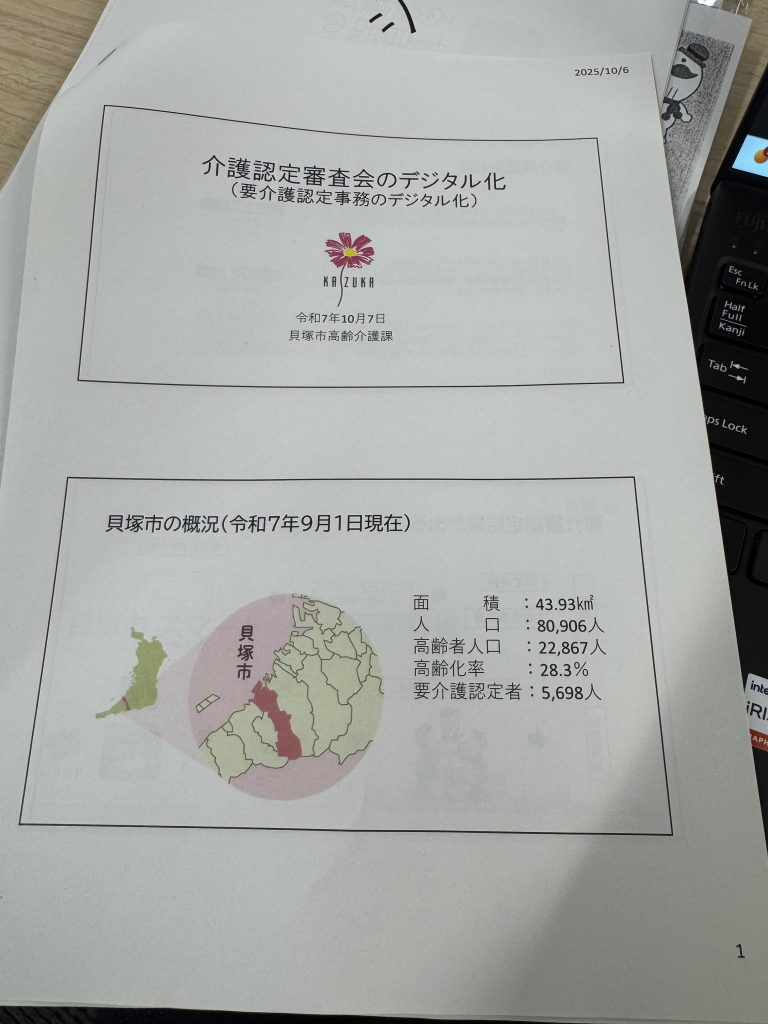

大阪府貝塚市では、こうした課題に正面から向き合い、要介護認定業務のデジタル化を行政全体のDXの一環として進めていました。

単に紙をなくす「ペーパーレス化」ではなく、業務フローそのものを見直す改革が行われていました。

■ 審査会の完全デジタル化と効率化

貝塚市の審査会では、オンライン会議ツールに加え、ペーパーレス会議システムを導入。

資料の共有から審査結果の記録までをすべてデジタル上で完結しています。

帯広市でもZoomを活用した開催は可能ですが、貝塚市のように会議資料を電子化して運用を定着させている点が特徴的でした。

資料印刷や製本、運搬が不要となり、職員の準備時間は大幅に短縮。

審査委員も事前にオンラインで資料を確認できるため、審査の質そのものも高まっているとのことです。

■ RPA導入で職員の時間を「人と向き合う仕事」へ

貝塚市では、要介護認定調査を外部委託し、電子申請やRPA(自動入力システム)を組み合わせて処理。

これにより、事務職員は窓口対応や相談業務など、市民と直接関わる業務に時間を使えるようになりました。

現場の声を丁寧に拾いながら、少しずつデジタル化を進める「段階的導入」がポイントです。

「現場を置き去りにしないDX」が行政としての信頼を支えていると感じました。

■ 帯広市に生かすべきポイント

帯広市でも、介護認定業務の効率化と職員の負担軽減が課題です。

貝塚市のように、デジタル化を“市民対応力向上”につなげる仕組みを構築することが重要だと感じました。

デジタル化は冷たい仕組みではなく、「人が人に向き合う時間をつくる」ための道具です。

帯広市でも、段階的導入と職員育成を両輪としながら、介護認定のデジタル化を進めていく必要があります。